Um dedo de prosa

Germana Telles

| A descoberta do mundo | 14:40 |

|

comentários (2)

Filed under:

|

|

Coração desbravador, desde menina, me levava a deixar os adultos completamente desorientados. Meu desejo era ganhar as ruas, dobrar esquinas, ver quem estava do lado de lá. E eu sempre dava um jeito de escapar, de fazer a mochilinha e me jogar. Mesmo quando dentro dela iam bonecas, panelinhas, gibis e bolachas. Aquela foi a primeira fuga. Esperei que todos fossem se ocupar de suas coisas e aprontei minha lancheira. Ouvi as recomendações de minha mãe à minha prima Tereza, que me cuidaria por algumas horas, e fiz meu papel de anjinho.

Prometi obediência e me plantei em frente à televisão. Bastaram alguns instantes de distração e driblei Tereza. Corri ao portão, sentei na calçada e esperei. Todos os dias o padeiro passava de bicicleta, entregando as encomendas da vizinhança. O cesto enorme me chamava. Eu queria ir com ele, entregar pão, ganhar sorrisos e conhecer toda a cidade. Ouvi a sineta da bicicleta ao longe e me preparei.

Conferi se ainda não haviam dado por minha falta e acenei. Ele parou. “Sua mãe não pediu pão hoje”. Nem esperei mais nada. “Me leva com você pra passear? Eu pedi e já deixaram”. Quem poderia prever que aquele anjinho de candura estaria faltando com a verdade? Também não havia como imaginar que o padeiro fosse levar uma criança que pede carona na calçada, agarrada a uma lancheira.

Encontro de impossibilidades com a sorte e em segundos eu já estava entre sacos de pão, dentro do cesto de entrega. Foi a viagem dos sonhos. Vendo minha satisfação, ele aumentava as pedaladas e sorria. Fiquei responsável pela entrega. Parávamos, eu teria que dar boa tarde, deixar o embrulho e desejar boa refeição à família.

Criança aprende rápido. Assim, fui a mais eficiente das ajudantes de padeiro das redondezas. E a mais feliz também. No fim da tarde o frio do sertão chega a doer. Serração caindo, hora de ir para casa. “Me deixa na esquina”, pedi. Desci e assim que ganhei nossa calçada percebi o tamanho da encrenca que me esperava.

Carro de polícia, ambulância e praticamente a cidade inteira no portão de minha casa. “Olha ela alí!”. Eu realmente estava em apuros. Pensei em correr, voltar pro cesto do pão, ganhar o mundo e nunca mais voltar. Foi quando vi Tereza, aos prantos, vindo ao meu encontro. Não fui castigada como pensei. Só ganhei abraço apertado e ouvi preces de agradecimento a todos os santos e anjos. Burburinho dos vizinhos crescia a cada tentativa de explicação minha. Pai e irmãos tentando acalmar minha mãe, que ainda não acreditava que eu estava em casa e sem um arranhão. “Eu só queria andar de bicicleta”, repeti.

Queriam mandar prender o padeiro, saber por onde ele havia me levado, fizeram mal juízo do moço, foi um Deus-nos-acuda. Chorei, roguei, contei da maravilhosa aventura dentro do cesto do pão, assumi a culpa. Mesmo assim, o rapaz foi interrogado. No fim, tudo foi esclarecido e no dia seguinte não vi mais a bicicleta passar. Nem no outro, nem qualquer outro dia.

Deixamos a serra alguns anos depois e nunca mais voltei por lá. Queria dobrar novamente aquelas ruas, passar pelo portão, pela calçada que viu minha estréia na descoberta do mundo.

Sou uma apaixonada por gente, por esquinas, por estradas. Adoro vencer as impossibilidades e me lançar à sorte que a vida oferece. Foi assim que ganhei os melhores amigos que alguém pode ter. Assim pude desfrutar de lugares, saborear sotaques e pratos fartos. Aprendi, dentro de um cesto de pão, a bater à porta, deixar algo de bom com quem me recebe e desejar bonança aos que me dão sorrisos.

| Entre a terra e as estrelas | 14:33 |

|

Filed under:

|

|

Naquele ano nós decidimos não fazer grande ceia no Natal. Por motivos nossos, meus pais nos consultaram sobre o que pensávamos e concordamos com eles. Nostalgia imperando em casa, comemos cedo, vimos a programação da televisão e nos rendemos aos pijamas antes das dez badaladas noturnas.

Naquele ano nós decidimos não fazer grande ceia no Natal. Por motivos nossos, meus pais nos consultaram sobre o que pensávamos e concordamos com eles. Nostalgia imperando em casa, comemos cedo, vimos a programação da televisão e nos rendemos aos pijamas antes das dez badaladas noturnas.

Sabia que a praça estaria cheia àquela hora, para a celebração da Missa do Galo. E o grupo de sempre estaria desfilando as roupas novas, festejando os presentes e as férias de verão. Eu sabia e queria também estar lá, mas como nos anos anteriores, feliz. Não fui. E deitei para dormir depressa.

Entre o primeiro e o segundo sono, pedrinhas na janela incomodaram. Tentei ignorar. Mais e mais pedrinhas. Chuva de pedras.

Quase ganho cicatriz na testa. O coro desafinado mais lindo que já vi, entoando um Noite Feliz partido em risadas. Eram eles. Todos juntos, vestidos de festa, vindo me buscar.

Aquele foi um dos mais felizes entre tantos natais. Vesti rápido a roupa nova, pedi a bênção e ganhei a rua com eles. Onde passávamos, cantávamos juntos. E a fonte que fazia jorrar sorrisos era inesgotável. Nunca vi tanto assunto, tanta fome de alegria, tanta gana de ser e fazer feliz.

Éramos 15 aprendizes do destino, ligados pela amizade que unia nossos pais e pela força que nos juntava, em qualquer circunstância da vida.

Naquela noite, fomos à missa, lotamos a pizzaria, visitamos conhecidos e decidimos terminar nossa festa na praia. Jogamos futebol e caímos no mar, encharcando as roupas novas com água salgada, para o desespero de nossas mães.

Para mim, mesmo depois de 20 anos, nada abalaria aqueles meninos e meninas _ que supunha viverem guardados num espaço alternativo, mantendo intactos os sorrisos, a ingenuidade e a vida plena, sem máculas, sem riscos, sem fim.

Seríamos eternos, naquelas ruas de paralelepípedos. Não deixaríamos de passar embaixo dos castanheiros, com pressa e medo de assombração. Teríamos todos os caminhos abertos ao nosso desejo de ganhar o mundo. Nossas casas conservariam o tom da tinta fresca, renovada a cada fim de ano. Nossas portas ficariam sempre abertas, esperando os amigos. Nossos pais sempre estariam deitados, à nossa espera, nos fins de noite. Aniversários, natais, carnavais, páscoas, bailes, festas de ruas, batizados. Tudo seria eterno, naquele arruado de interior.

Lembrei desse Natal, em pleno mês de março, porque essa semana recebi a notícia de que nosso grupo começou a se partir. A ciranda perfeita perdeu um par de mãos e metade da alegria com a despedida de alguém.

Fomos pegos de surpresa e tomamos ciência: não somos imortais. Alguém vai embora aos 39 do primeiro tempo, sim. Alguém que incendiava os dias com energia intensa. Que nos puxava e nos levantava do chão, se ensaiássemos um tombo.

Podem dizer que ela foi embora, que não volta mais, que não terei mais pedrinhas na janela nem gargalhada brincando na rua. Eu sei que terei. Porque tenho certeza de que aqueles meninos e meninas hão de viver para sempre, nos anos guardados pelos anjos, nalgum lugar entre a terra e as estrelas.

| A dona da história | 14:30 |

|

Filed under:

|

|

Éramos mais que vizinhos, naquela rua larga onde morávamos três meses por ano, durante as férias de verão. Havia algo que nos ligava, não só por afeto ou camaradagem. A paixão pelo lugar, a cumplicidade em correr de madrugada à praia para ouvir o batuque do candomblé e saudar Iemanjá nas noites de lua, os acordos para ver o nascer do sol - sem "ter nem pra quê" - as buscas por lenha no coqueiral, em tardes mornas. Talvez fossem as caças às tanajuras nos dias de sol com trovoada, os banhos de mar ao entardecer, os almoços coletivos nos quintais, cozidos em fogões a lenha. Podiam ser também as cantorias das comadres, cada uma em seu quintal, soprando o calor e as dores. Há quem diga que eram os abraços apertados e sem jeito nos aniversários, nas viradas de ano, nos nascimentos dos filhos, nas avistagens dos barcos chegando do alto-mar, com maridos sedentos, cansados, carregados de peixes e saudades.

Éramos mais que vizinhos, naquela rua larga onde morávamos três meses por ano, durante as férias de verão. Havia algo que nos ligava, não só por afeto ou camaradagem. A paixão pelo lugar, a cumplicidade em correr de madrugada à praia para ouvir o batuque do candomblé e saudar Iemanjá nas noites de lua, os acordos para ver o nascer do sol - sem "ter nem pra quê" - as buscas por lenha no coqueiral, em tardes mornas. Talvez fossem as caças às tanajuras nos dias de sol com trovoada, os banhos de mar ao entardecer, os almoços coletivos nos quintais, cozidos em fogões a lenha. Podiam ser também as cantorias das comadres, cada uma em seu quintal, soprando o calor e as dores. Há quem diga que eram os abraços apertados e sem jeito nos aniversários, nas viradas de ano, nos nascimentos dos filhos, nas avistagens dos barcos chegando do alto-mar, com maridos sedentos, cansados, carregados de peixes e saudades.

Ninguém define, até hoje. Sabemos, porém, que éramos mais que vizinhos. E ela, senhora daquele arruado, era um mito para mim. Cansados dos folguedos diurnos, jantávamos cedo e esperávamos o primeiro sinal: o lampião aceso no terreiro avisava que ela abriria a roda de causos. Troncos vencidos de coqueiros mortos, tombados no terreiro central, eram os bancos - onde meninos, mulheres, velhos e jovens se acomodavam. Rua à meia-luz, cortada pelos candeeiros tímidos nas casas, onde a única eletricidade presente vinha do peito de cada um, tremente, descompassada, à espera. Ela então começava: foi assim, eu vi, ninguém me contou não. E desenrolava o novelo bem alinhavado de cenas. A cabra alada era nossa velha conhecida.

Fruto de uma ingratidão de filha, que não respeitou a carne de sua carne e ousou bater na própria mãe. Castigo divino: virar cabra em noites escuras, voando perdida pelas ruas da cidade. Diziam que durante o dia era a mulher mais linda do vilarejo. Mas o cansaço das peregrinações assombrosas tirava a força de desfrutar a vida. E ela só dormia, todo o dia, o dia inteiro. Entre uma história e outra, deixava seus ouvintes petrificados com seus arrepios gelados, mudando o tom da voz, grave: um irmão do outro mundo acabou de passar por aqui. Boa noite, irmão.

Murmúrios, sinal da cruz, chapéus ao peito. Quando se empolgava ou se perdia no enredo confuso, inventado e recriado um milhão de vezes, soltava o bordão: “lai vai, lai vai, lai vai...pei, pei, pei...e foi aquele pandimonho...”. Em minhas últimas férias, já morando no sul catarinense, fui visitar o canto dos meus verões. No lugar dos troncos, bancos de praça. Rua cheia de luzes de mercúrio. Bati à porta. Caminhando com dificuldade _ arrastando uma perna doente, apertando os olhos para reconhecer a visita _ vi se aproximar de mim a velha cabocla, encorpada, de vestido largo.

"Meu Deus, não é que o mundo não se acaba mais?" Renovamos nosso abraço e ficamos assim, por bom tempo, esmagando a saudade. Falei que agora moro longe e trabalho escrevendo sobre os dias das pessoas, contando _ de outro jeito _ histórias. Ela sorriu, bateu de leve em meu rosto e me beijou a mão. Por alguns segundos, finalmente entendi o que nos ligava. Na despedida, me pediu que não esquecesse de voltar. Retribui o beijo e lhe disse, com toda a certeza do mundo: Eu nunca fui, Dona Iracema. Nunca fui.

| Coração | 14:26 |

|

Filed under:

|

|

Aquelas portas exerciam fascínio. Éramos nós ali, num constante exercício de domínio, medo e sedução. Eu e as duas portas de correr. Elas: pesadas, de madeira nobre, verniz escuro, envelhecidas. Eu: medindo talvez menos de meio metro, franzina, cinco anos de idade. A casa inteira parecia dar abrigo à festa diária de cheiros vindos da cozinha, vozes infantis e adultas povoando paredes, jardim, móveis, fotografias, lençóis, janelas e muros. Tudo tinha a mão da liberdade desenhando aquele lugar. Mas, por trás daquelas portas, um mundo estranho e ao mesmo tempo encantador parecia se esconder de mim, ser proibido. Não que o fosse. Meu pai jamais as deixou trancadas. Tínhamos passe livre. Eu é que me sentia intimidada por não ser capaz de decifrar o segredo escondido.

Aquelas portas exerciam fascínio. Éramos nós ali, num constante exercício de domínio, medo e sedução. Eu e as duas portas de correr. Elas: pesadas, de madeira nobre, verniz escuro, envelhecidas. Eu: medindo talvez menos de meio metro, franzina, cinco anos de idade. A casa inteira parecia dar abrigo à festa diária de cheiros vindos da cozinha, vozes infantis e adultas povoando paredes, jardim, móveis, fotografias, lençóis, janelas e muros. Tudo tinha a mão da liberdade desenhando aquele lugar. Mas, por trás daquelas portas, um mundo estranho e ao mesmo tempo encantador parecia se esconder de mim, ser proibido. Não que o fosse. Meu pai jamais as deixou trancadas. Tínhamos passe livre. Eu é que me sentia intimidada por não ser capaz de decifrar o segredo escondido.

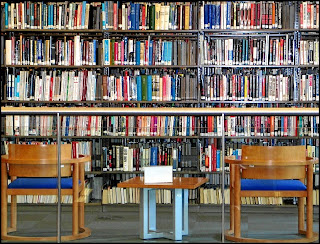

Inúmeras vezes vi meu pai entrar ali com minha mãe, irmãos mais velhos e amigos que visitavam nossa casa. Ali - parada nalgum canto, à espreita - eu espiava rapidamente estantes da mesma madeira das portas, livros de cores, texturas e tamanhos diversos. Todas as paredes tinham livros, que cresciam até o teto e depois dele. De onde eu estava, em meu meio metro, a impressão é que eles poderiam atravessar o telhado e tocar as nuvens. E pareciam ter também olhos, bocas e ouvidos. No centro daquela sala gigante, mesa perfeitamente lustrada e cadeira forrada com couro de cabra. No chão, tapete de veludo, cor de vinho. Era ali que eu queria ficar.

Meus cinco anos, no entanto, me empurravam para as bonecas, a rua e o velocípede de metal amarelo e azul. Um dia, porém, resolvi arriscar e invadir o mundo estranho. Entrei, sorrateira, enquanto todos dormiam. Busquei o livro ao alcance de minhas mãos pequenas. Escalei a cadeira com couro de cabra, abri a primeira página e esperei que a mágica acontecesse. Nada.

Nenhuma folha lá fora se mexeu, o vento não abriu as janelas, nenhuma voz, nenhum som. Fiquei esperando, até adormecer. Fui acordada quando meu pai já me colocava na cama. “Não consegui”, reclamei, antes de voltar a dormir. Não sei se ele entendeu, ouviu ou respondeu.

Não desisti. Continuei indo à biblioteca. Sentava ao lado de meu pai, meus irmãos, e folheava os livros – no sonho vão de traduzir os sinais impressos. Meses depois da primeira tentativa, finalmente aprendi a ler. Fui tropeçando, esquecendo a pontuação, querendo devorar as palavras.

Precisava descobrir a senha que me levasse àquele encanto. No dia em que entrei de férias na escola, meu pai me deu uma boneca de pano – perdida numa de nossas mudanças – e o embrulho, em papel-madeira. Abri e lá estava ele: o livro que peguei na estante, quando tentei entrar à força no mundo encantado. Sem que nenhuma folha mexesse, janelas fossem abertas ou vozes ordenassem a magia, eu joguei o nome no ar: “Coração”. Pronto. Estava feito. O encanto foi quebrado.

Guardo comigo até hoje o livro, editado em 1923 – quando meu pai tinha 12 anos – que conta a história de um menino europeu descobrindo as armadilhas e encantos do sentimento humano, no final do século dezenove. Através do amor e da imensa sabedoria de meu velho pai, entrei no mundo da leitura pela porta da frente, com o Coração nas mãos e a alma em festa.

| Ana Branca da Silva | 14:23 |

|

Filed under:

|

|

Tive medo. Das mãos gastas, surradas e ásperas. Das unhas grossas, amareladas e partidas em linhas horizontais, como ondas na cartilagem.

Os cabelos lisos misturavam o amarelo, o branco, o cinza e um leve tom preto, amarrados com pano rasgado. Ao lado do banco, saco plástico e bugigangas.

Minha manhã demorou a passar. Eu não conseguia esquecer. Piedade, medo e curiosidade imploravam aos ponteiros que voassem. Naquela tarde, depois que cheguei em casa, fiz as tarefas mais rápido e desci ao seu encontro. Depois de me oferecer biscoitos e um lugar na calçada, desenrolamos nossos novelos.

Ela pedia esmolas, descobri, e tinha 80 anos. Eu aprendia lições na escola, contei, e faria oito anos em pouco tempo. Não tinha lar, parentes, amigos nem história, me disse. Eu tinha um armário com brinquedos, pais, irmãos e agora uma amiga. Viramos boas companheiras de história, por longos meses. A calçada passou a ser meu melhor lugar depois das aulas. Fui promovida a tesoureira de seus ganhos diários. Contava as moedas, separava as cédulas e guardava no saco de bolinhas de gude. Em troca, ganhava o lanche da tarde, abraços calorosos e o melhor sorriso. Aquele era o nosso segredo, pensava. No fim do dia ela levantava, recolhia banco e sacolas e ia embora. Nunca soube para onde.

Um dia, porém, alguém se encarregou de contar aos meus pais. "Onde já se viu? Pedindo esmolas?". Eu só queria cuidar dela, é a minha melhor amiga, argumentei. A história ganhou os corredores do prédio. Fui proibida de sentar na calçada.

Diante de minha tristeza incômoda em casa, minha mãe resolveu a questão com uma surpresa. Reuniu amigas, vizinhas e descobriram onde ela morava. Juntaram comida, dinheiro, remédios, roupas e se encarregaram de fazer a doação. Só então descobri seu nome: Ana Branca da Silva.

Depois daquele dia, nunca mais nos vimos. Voltei à calçada e esperei, sentada, no mesmo lugar. Semanas seguindo o mesmo ritual. Até me dar conta de que ela não voltaria. Mais de vinte anos passaram e eu ainda busco, em todos os caminhos por onde passo, o conforto e um abraço igual ao dela.

| A menina e eu | 11:59 |

|

Filed under:

|

|

Emergência do hospital lotada. Virose tomando os pequenos de assalto e eu ali, à espera da fonte que me passaria as informações e os possíveis contatos para a matéria. Tentando me concentrar no trabalho, via pessoas chegando e saindo, gente muito ferida dando entrada, gente feliz com a alta. Sirenes, macas, médicos com suas roupas brancas, luvas, máscaras... Enfermeiras dando o melhor de si, na corrida contra o tempo. E eu ali, achando a minha dor a maior do mundo todo.

Foi então que me falaram que eu poderia conversar com uma família que aguardava a internação de sua menininha. Caminhei apressada pelo corredor, tentando não me deixar atingir pelas dores alheias, tentando ser o que preciso ser quando estou com bloco e caneta na mão: mero transmissor dos fatos, antena que capta e joga os acontecimentos, sem interferência de qualquer natureza.

Ali estavam, na sala de observação, a menininha e seus pais. Olhos assustados, desconfiando de tudo em sua volta. A vontade era abraçar, dar colo, pintar as paredes frias com aquarela, tirá-la daquele lugar. Deveria haver uma lei universal que determinasse: hospitais não são para as crianças. Pronto, seria perfeito.

Mandei o maior sorriso que pude esboçar em meio aos meus atropelos daquele dia. Falei brevemente com os pais e me concentrei nela. Começou a contar, feito gente grande, o que estava acontecendo. Aquela voz doce, suave, passando as suas reclamações, foi o tranquilizante que eu precisava. O relato inocente e cheio de mágoa com o vírus malvado nos fez sorrir. E ela nos acompanhou, tagarelando, retomando em segundos o viço da idade.

Sua grande preocupação era perder as aulas. Prometi que ela tomaria uns remedinhos e logo estaria de volta à escola e às brincadeiras com os amigos. Foi minha vez de ganhar o maior sorriso, com um sinal de consentimento.

Prossegui com os pais, colhi o que precisava e comecei a me despedir e agradecer. Foi então que ela deu um salto do colo da mãe e me abriu os braços. Dobrei-me diante dela e acolhi aquele abraço forte, demoradinho. Fiz mais uma promessa: ela sairia logo dali e ainda nos veríamos em alguma esquina da cidade, só para ela me dizer que eu estava certa.

“Você foi a melhor médica”, falou. Mais sorrisos encheram a sala. Não desfiz sua crença. Já que confiou em mim, seria bom que continuasse assim, para que todos os outros que chegassem perto fossem recebidos do mesmo modo. Seria mais fácil pra todo mundo.

Agradeci o elogio e saí pelo mesmo corredor por onde havia entrado minutos antes. O temporal estava manso em mim. As nuvens começavam a se dispersar. Nada do que quiseram me fazer acreditar sobre mim importava. Eu ainda consigo falar a língua dos anjos. Tenho salvação.